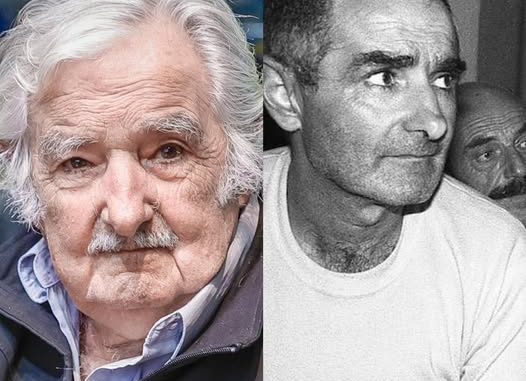

El martes 13 de mayo de 2025 falleció a los 89 años Jose “Pepe” Mujica en su país Uruguay. Fue militante desde la fundación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T), organización político militar dirigida por el dirigente de peones cañeros y campesinos Raúl Sendic. Mujica participó en el accionar político y armado de dicha organización. Cayó preso, se fugó de la cárcel, siguió en la lucha y nuevamente fue detenido y mantenido como rehén por la dictadura uruguaya en su intento de que el MLN-T depusiera el accionar armado. Cosa que la organización nunca hizo y siguió su lucha hasta prácticamente desaparecer ya sea por la muerte de cientos de sus miembros o por la prisión y el exilio de sus militantes.

Salido de la cárcel a mediados de los años ‘80, Pepe Mujica, junto a decenas de sobrevivientes del MLN-T, se dieron a la tarea de reconstruir su organización, hacer trabajo de base en sindicatos y barrios populares y participar en la vida política pública del Uruguay. Después de la muerte de Sendic en 1989, un sector del MLN-T formó el Movimiento de Participación Popular (MPP), del cual Pepe Mujica fue uno de sus principales dirigentes. Con dicho movimiento ingresaron al Frente Amplio (bloque de diversas organizaciones políticas progresistas, de centro izquierda y de izquierda que se había formado en Uruguay a principios de los años ‘70 y que participaba de la política electoral) y pasaron a constituir quizás el sector más importante de dicho bloque político. El FA uruguayo siguió creciendo e incorporando nuevas organizaciones, más bien de centro, y llegó al gobierno en 2004 con Tabaré Vázquez. En 2009, después de ganar una primaria interna del FA, Pepe Mujica gana la presidencia del Uruguay y el MPP, conformado en su mayoría por militantes del MLN-T, se transforma en el principal grupo político del FA y uno de los más importantes del país.

Sin embargo, el tipo de gobierno implementado por el FA y del MPP fue polémico. Desde muchas organizaciones de izquierda revolucionaria uruguayas y latinoamericanas, se criticó dicho gobierno y se lo acusó de ser solamente un gobierno de administradores del capitalismo en uruguay y no avanzar en transformaciones sociales y económicas profundas. Y Mujica, junto a la dirección del MPP, fue el principal blanco de las críticas.

Tras su muerte, Mujica vuelve a estar en el centro de la polémica entre las organizaciones de izquierda latinoamericanas.

El artículo que reproducimos a continuación, tiene el objetivo de mostrar las luces y sombras de su vida y accionar político. Porque sabemos que la vida militante de todo hombre y mujer de acción, que con su actividad militante influye en el devenir político de todo un país y un pueblo, no deja indiferente a nadie, incluso después de muerto

PEPE

revista https://jacobinlat.com/

Este martes falleció José «Pepe» Mujica, el presidente tupamaro de Uruguay. Se fue un hombre de Estado pero, sobre todo, un luchador social.

José Mujica Cordano, dirigente tupamaro y expresidente de Uruguay, falleció este martes a los 89 años. Vivió la última etapa de su vida fiel a su manera de ser, con su franqueza característica, su facilidad para mostrarse cercano a los demás y una austeridad personal poco común. Estas tres características fueron la carta de presentación universal de Mujica y cuentan con una unanimidad casi total.

Evaluar la autenticidad o la simulación de su conducta política de los últimos decenios carece de significado. La máscara suele pegarse al rostro, y la proporción de personas que lo difaman nunca fue significativa. Lo primero que encontramos cuando hacemos una búsqueda por Internet sobre él es que se trata del «presidente más pobre del mundo». Conviene agregar que el final de su vida se produjo justo en el momento en que la izquierda uruguaya volvió al gobierno y su fuerza política obtuvo un apoyo electoral inusitado. Esta breve semblanza tratará de captar su singularidad en la historia de su país y en lo universal.

Prontuario de un rebelde

Mujica empezó su vida política en las filas del Partido Nacional, popularmente conocido como «los blancos», en la lista 41 de Enrique Erro (proveniente del herrerismo, vertiente nacionalista conservadora, populista y fuertemente antinorteamericana). De paso fugaz por el Movimiento de Izquierda Revolucionario, una pequeña organización maoísta de Uruguay[1], recaló posteriormente en el Coordinador (una convergencia de militantes socialistas, comunistas, anarquistas, maoístas, cristianos e independientes que eran partidarios de organizar la lucha armada en Uruguay y tomaban como referencia a Raúl Sendic y al sindicato de los cañeros del norte).

En el Coordinador, Sendic afirmaba la necesidad de emprender acciones armadas en contra de un Estado capitalista que estaba perdiendo aceleradamente sus características de mediación entre los grupos sociales y que, con su política económica antipopular, inclinaba cada vez más la vara a favor de los ricos y en contra de las clases populares. El Uruguay de la armonía de clases, instalado por José Batlle y Ordóñez a principios del siglo XX, se perdía en la noche de los tiempos, definitivamente. «Ningún cordero se salvó balando» fue la consigna interna, formulada por Sendic en el ámbito del Coordinador. Desde allí terminará formándose el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros).

Los tupamaros no fueron exactamente una clásica guerrilla, establecida en alguna zona geográfica aislada con el objetivo de proyectarse hacia el conjunto del país. Fueron, más bien, un movimiento político armado[2] que actuaba en Montevideo a través de acciones militares puntuales que, por lo menos en sus primeros años, calculaban cuidadosamente su posible efecto político. Los tupamaros fueron un movimiento que, desde su inicio, tuvo una vocación pragmática, que buscaba sumar integrantes y rehuía las polémicas teórico-políticas. «Los hechos nos unen, las palabras nos dividen», fue uno de sus lemas originarios. A través de toda su historia, este pragmatismo se mantendría como uno de sus señas de identidad.

Mujica fue un militante abnegado del MLN que desempeñó responsabilidades importantes. Poco antes del golpe cívico-militar de 1973, corrió la misma suerte que su organización, fue vencida rápidamente por el Ejército entre abril y octubre del año anterior. Como se sabe, fue uno de los militantes tupamaros que las Fuerzas Armadas tomaron como rehenes, y pasó su prisión en diferentes cuarteles del interior uruguayo, en condiciones terriblemente duras. En consonancia con el punto de vista tupamaro más general, Mujica jamás se definió como un guerrillero sino como un luchador social. Una definición que, al mismo tiempo, buscaba construir un perfil todavía más diferenciado con los políticos profesionales.

Mujica y los tupamaros en la democracia uruguaya

El creciente protagonismo político de Mujica comenzó a la salida de la prisión, con la vuelta de los gobiernos constitucionales[3]. Los tupamaros habían sido desarticulados políticamente y no habían cumplido ningún papel en la resistencia a la dictadura[4]. A esto hay que sumar un alto grado de división y encono entre las diversas sensibilidades existentes entre los tupamaros, ya fuera entre los que volvían del exilio como los que salían de prisión. Una amplia serie de testimonios destacan el papel de Mujica como principal agente de la reconstrucción tupamara. Fue el dirigente que consiguió que una serie de grupos e individuos, que parecían destinados a no reconciliarse jamás, pudieran volver a compartir un ámbito político común.

El sesgo asumido por los tupamaros en la transición fue jugar una carta radicalizada y de izquierda. Cuando el gobierno colorado de Sanguinetti, en acuerdo con la mayoría de los blancos, lanza una ley de amnistía para los represores de la dictadura, los tupamaros fueron protagonistas centrales del movimiento popular que pugnó por derogarla. La derrota de la izquierda y los minoritarios sectores democráticos de los partidos tradicionales que combatieron las leyes de impunidad en favor de los torturadores fue un punto de quiebre en favor de la derecha y la estabilidad burguesa durante la transición posdictatorial.

El ingreso del MLN al Frente Amplio fue lento y tortuoso pero se precipitó cuando el sector más a la derecha de la coalición se escindió, poco antes de las elecciones de 1989. Para ese momento, José Mujica Cordano era una de las voces públicas de los tupamaros. Poco tiempo antes, el MLN había constituido el Movimiento de Participación Popular, una estructura política en unidad con otros sectores de la izquierda revolucionaria, que obtuvo dos bancas de diputados en el parlamento. Si bien los tupamaros fueron desde el inicio la fuerza política hegemónica, en los diez años posteriores se produjeron varias escisiones —por derecha e izquierda— en el MPP que dejaron al MLN casi como la única fuerza integrante.

La orientación política más general del MPP se decidió mediante una interna tupamara: de un lado, Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, partidarios de una política de apertura hacia el centro; del otro, Jorge Zabalza, que defendía la continuidad fundacional del movimiento, claramente de izquierda. Mujica era diputado desde las elecciones de 1994 y su papel como referente político comenzó a adquirir una resonancia de nivel masivo. Varios rasgos contribuyeron a esto. Mujica, por ejemplo, concurría al parlamento viajando desde su chacra en una vieja motocicleta, lo que lo alejaba radicalmente de la percepción popular que rechaza instintivamente los privilegios de función asociados a la dirigencia política tradicional.

En sus declaraciones a los medios de comunicación, además, se ocupaba de dejar siempre implícita su extrañeza de origen en relación al resto de los políticos. Su manera de vestir, modesta y descontracturada, ratificaba esa cualidad de manera incontestable, y reafirmaba una fuerte cercanía con «la gente común». La retórica de Mujica, campechana y vívida pero también reflexiva, transmitía una serie de ideas fuerza en las que cobraba gran importancia la realidad del interior del país y la necesidad de fortalecer el anémico mercado interno uruguayo.

Así, el discurso tupamaro, con Mujica como propagandista principal, perdía —intencionadamente— su espesor clasista y priorizaba un componente nacional-popular, prexistente pero atemperado hasta ese momento, que buscaba interpelar los problemas del conjunto de la sociedad uruguaya; es decir, los distintos desajustes y obstáculos de la acumulación de capital en Uruguay. El desplazamiento hacia una propuesta centrista, distinta todavía a las corrientes más social-liberales del Frente Amplio, se consolidaba paulatinamente.

El MPP se convirtió en una suerte de colateral tupamara que a partir de las elecciones de 1999 adquirió cada vez más impacto. Si bien el MLN continuó existiendo, lo hizo de manera espectral, retirado de las luces del sistema político. Mientras el MPP fue una verdadera alianza pluralista, que reunía componentes políticos de diferentes tradiciones, no pudo consolidar un auditorio masivo. Cuando se convirtió en una colateral tupamara (adornada por algunos grupitos insignificantes, desprendidos mayormente de los partidos tradicionales), el MPP pudo despegar y convertirse en la fuerza política frenteamplista más votada. Al mismo tiempo, el propio Mujica se volvió la personalidad política que centralizaba con exclusividad casi total la referencia al MPP.

Después de las elecciones de 1999, pasó de la Cámara de Representantes al Senado. A pesar del sesgo mesocrático del sistema político uruguayo, el Senado tiene todavía una tonalidad aristocratizante frente a la que la sola presencia de Mujica representaba un aire contracultural. A pesar de este semblante de rebeldía, y con la experiencia adquirida desde 1995, Mujica se afirmó como un negociador hábil en relación al mundo de la tradicional política uruguaya y sus «cooperativas de votos». El predominio de estos mecanismos en el interior del país, en cierta medida opuestos a los usos propios de la política montevideana centralista (más modernos y menos heterónomos), fueron aumentando las posibilidades de que el Frente Amplio pudiera construir la mayoría electoral necesaria.

Mujica y el Frente Amplio en el gobierno

Los tiempos se aceleraron con la crisis argentina de 2001 y sus repercusiones económicas en Uruguay. El gobierno colorado (en alianza con los blancos) de Jorge Batlle corrió el riesgo de terminar abruptamente. El Frente Amplio garantizó la gobernabilidad de su adversario haciendo el cálculo de que, en las cercanas elecciones, ganaría sin mucho sobresalto. Mujica fue parte protagónica de los mensajes pragmáticos y de continuismo en ciertas líneas directrices de la política económica, llevados adelante por el conjunto de la dirigencia frenteamplista.

Así, para sorpresa de pocos, el Frente Amplio llegó al gobierno. Mujica fue el senador más votado del conjunto de las fuerzas políticas. No mantuvo su escaño en el Senado y pasó a integrar el gobierno como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, uno de los dos ministerios que le tocaron al MPP en el gabinete de Tabaré Vázquez. Como ministro tuvo logros significativos en la promoción de las exportaciones por la vía de colaborar con productores pequeños y medianos para que pudieran llevar sus mercancías a países asiáticos. Otra medida por la que se lo recuerda es por la colocación en el mercado interno de una oferta de carne a precios subsidiados, conocida popularmente como «el asado del Pepe».

Pero no todo fue paz y amor en la interna del primer gobierno frenteamplista. El ala más social-liberal del gobierno, cuya cabeza más visible era el ministro de economía Danilo Astori[5], se manifestaba en favor de establecer un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, gobernado en ese momento por George Bush Jr. Esta posibilidad hería fuertemente la sensibilidad política de la base social del frente de izquierda en el gobierno y repercutía en las fuerzas políticas que integran el Frente Amplio. Mujica, partidario de fortalecer los intercambios comerciales con los países vecinos, fue un factor decisivo para ganar la pulseada interna y que el gobierno descartara el TLC.

Hacia 2008 Mujica abandonó el ministerio y no escondía sus ambiciones presidenciales. Tabaré Vázquez designó a Astori como su sucesor, entendiendo que era el candidato que representaba mejor la continuidad del gobierno[6]. Pero Mujica, aliándose al Partido Comunista, consiguió la nominación a la presidencia en el Congreso del Frente Amplio. No dejaba de ser relativamente traumático para el sistema político que un militante tupamaro pudiera acceder a la presidencia. Los partidos tradicionales, aliados en la segunda vuelta electoral en torno a la candidatura de Lacalle padre, trataron de usar este elemento como ariete en su campaña. Sin embargo, con un Frente Amplio con mayoría en ambas cámaras y una larga década de corrimiento al centro por parte de Mujica, este recurso no tuvo la eficacia de otras ocasiones.

El segundo gobierno del Frente Amplio, conducido por un tupamaro, no significó un corrimiento a la izquierda, ni siquiera moderado, comparado con el período de Tabaré Vázquez. La política económica del gobierno fue una combinación de neodesarrollismo y social-liberalismo, similar a la del PT brasileño. Para el conjunto de los asalariados hubo una mejora importante en sus ingresos. El límite de esa mejora estuvo dado por la inmodificada estructura de precios relativos altos de la economía uruguaya y la observancia de los fundamentals de la macroeconomía mainstream. De todas formas, en comparación con gobiernos pasados y futuros, el gobierno del «Pepe» Mujica destaca claramente en cuanto a distribución y reducción de la pobreza.

Otro logro de Mujica como presidente fue la normalización de las relaciones con Argentina, visiblemente dañadas a partir de la instalación de la papelera finlandesa Botnia UPM y la movilización de las capas medias de Gualeguaychú cortando los accesos a Uruguay. La capacidad negociadora de Mujica se combinó con el agotamiento cada vez mayor del conflicto, y la situación pudo finalmente ser superada. En un plano más amplio, la política exterior de Mujica profundizó los vínculos con la región.

En lo relativo a los derechos civiles, la legalización del aborto, el establecimiento del matrimonio para personas del mismo sexo y, especialmente, su política hacia el consumo de marihuana —combinada con el control público de la comercialización y la calidad de la droga— fueron medidas de avanzada. La referida a la marihuana, en particular, contrastaba con el ambiente regional de «guerra contra la droga», leit motiv permanentemente propagado por el imperialismo norteamericano hacia América Latina.

El punto más conflictivo del gobierno de Mujica respecto a su propia base social fue el tema de los derechos humanos. En la elección que lo consagró presidente se votó también un referéndum para derogar las leyes que consagraban la impunidad para los represores[7]. El recurso no alcanzó por poco los votos necesarios para su objetivo. El MPP y la lista de Fernández Huidobro fueron acusados por el resto del Frente Amplio de no poner la papeleta del referéndum junto a su lista y de desalentar el voto para castigar a los militares.

El conflicto por esta cuestión entre Mujica y el Frente Amplio como fuerza política escaló cuando la mayoritaria bancada frenteamplista propuso en el parlamento una ley que permitía eludir las restricciones con que la impunidad impedía juzgar a los represores. El resto de los partidos representados en diputados estaba en contra y acusaba al Frente Amplio de burlarse de la voluntad popular que se había manifestado en dos ocasiones en favor de la reconciliación nacional. Mujica compartía plenamente esta opinión y maniobró convenciendo a un diputado del MPP para que se retirase de la sala. De este modo, la votación parlamentaria quedó empatada y la impunidad militar fue nuevamente resguardada.

Poco antes Mujica había realizado una visita de cortesía al general Dalmao, procesado por la justicia debido a su responsabilidad por el asesinato de Nibia Sabalsagaray, militante de la Juventud Comunista, en 1974. Dalmao estaba hospitalizado e iba ser operado. Mujica hizo ese gesto político mientras se definía la pervivencia de las leyes que protegían a los represores. Este viraje de Mujica, Fernández Huidobro, el MPP y el MLN desde el combate a la impunidad hacia su defensa irrestricta y entusiasta sorprendió a numerosas personas, tanto en Uruguay como en el exterior.

Algunos interpretaron esta circunstancia a partir de una identificación entre combatientes que se enfrentaron físicamente, como una suerte de prolongación civil del militarismo tupamaro (dominante desde 1971 hasta su derrota). Sin embargo, resulta poco plausible que un dirigente como Mujica, tan sensible como astuto en el juego político, se engañe a sí mismo en la específica cuestión de los derechos humanos. Simplemente parece haber estado convencido de que había líneas invisibles que era peligroso traspasar y que, aunque el juzgamiento de los represores no pondría en cuestión el orden social existente, se trataba de una reforma que estimularía al campo del pueblo en la búsqueda de avances mayores en la democratización real de la sociedad uruguaya.

Un balance provisorio

Una vez finalizado su mandato, Mujica abandonó la Presidencia de la República pero no la primera plana de la escena política nacional. Fue un verdadero animal político al que era imposible jubilar. Incluso decidió espectacularizar su propia muerte, convirtiéndola en un escenario en el que proclama, de manera incesante, los parlamentos de su testamento político.

En sus últimos años ha llevado adelante una actuación común junto a Julio María Sanguinetti[8], principal agente burgués en el retorno a la democracia. Sanguinetti fue el propiciador de la coalición de la derecha y la extrema derecha que consiguió desplazar del gobierno al Frente Amplio y ubicar a Lacalle junior como presidente. También había sido el ideólogo de la reforma constitucional que retrasó por un período la llegada del Frente Amplio al gobierno. En cierta manera, es una asociación rara de dos expresidentes: Sanguinetti representa a un partido en irreversible decadencia y Mujica, a la fuerza eje del sistema político uruguayo. Pero se vieron unidos alrededor de una serie de consensos conservadores que son mucho más claramente consistentes con la trayectoria de Sanguinetti que con la de Mujica, a pesar de su derrotero de las últimas décadas.

Si queremos pensar el papel de Mujica en la historia uruguaya, una posible pista es verlo como un líder populista que actuó en el contexto de un sistema político e institucional fuerte, sistema que, al mismo tiempo, sostuvo su estabilidad en base a un multipartidismo organizado a través de coaliciones amplias. Mujica logró establecer un vínculo político y emotivo de la representación que cambió —parcialmente, en el caso uruguayo— las coordenadas de las alianzas políticas y sociales.

No es un logro menor mantener a la propia fuerza partidaria como el grupo dominante de la principal coalición del sistema político. Tampoco es poca cosa mantener esa representación de su base social pese a decepcionar sus expectativas en varias cuestiones importantes. Mujica combinó con maestría una interpelación de tipo nacional-popular con una perspectiva cada vez menos distinguible del social-liberalismo. Su postulación de un «capitalismo en serio» y la construcción de una burguesía nacional han conseguido conciliar idealmente el mundo de la utopía con el de las duras realidades de la gestión cotidiana de la sociedad burguesa en su versión uruguaya.

Queda una última cuestión a evaluar, y es si la izquierda crítica del capitalismo tiene algo que aprender del accionar de Mujica. Me atrevería a decir que sí, especialmente en lo referido a la capacidad de tomar decisiones audaces en cuanto a la política de alianzas. Su acción en ese punto contrasta claramente con el inmovilismo conservador de la mayoría de la extrema izquierda internacional. Una mirada crítica hacia la práctica de Mujica y el MPP no puede centrarse en la amplitud de su política, ya que este es uno de sus puntos fuertes. Es, más bien, del examen concreto del correlato y del equilibrio entre medios y fines en las distintas coyunturas desde donde los socialistas pueden hacer una evaluación crítica y políticamente productiva de Mujica como protagonista de la historia del Uruguay y de la región.

Notas

[1] El MIR fue una escisión de la juventud del Partido Comunista uruguayo a principios de los años 1960 que, a partir de 1972, empezó a llamarse Partido Comunista Revolucionario (PCR). Allí Mujica conoció a Jorge Torres y Washington Rodríguez Beletti, posteriormente destacados militantes de Tupamaros.

[2] Nunca usaron las características jerarquías militares de la mayoría de las guerrillas latinoamericanas. No existieron comandantes en el MLN.

[3] La salida política de la dictadura (1973-1985) fue producto de una serie de acuerdos en los que las Fuerzas Armadas consiguieron preservar su impunidad en relación a la represión y las innumerables violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, las contrarreformas económico-sociales de la dictadura fueron globalmente mantenidas por la democracia. Este resultado no fue formulado abiertamente por los actores políticos involucrados sino que fue la consecuencia práctica implícita de todo el proceso.

[4] El MLN Tupamaros realizó una serie de intentos de reorganización desde Argentina (ayudados por el PRT-ERP) pero estos esfuerzos fueron frustrados por la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. La organización quedó virtualmente liquidada, y la resistencia a la dictadura tuvo otros protagonistas.

[5] En los años setenta, Astori había sido un independiente de izquierda simpatizante del MLN. A la salida de la dictadura fue partidario del no al pago de la deuda externa. A fines de los años 1980 comenzó un camino sinuoso pero decidido hacia el social-liberalismo.

[6] No dejaba de ser irónico que Vázquez apoyara a Astori cuando este había sido varias veces su rival en la interna frenteamplista. Astori fue siempre derrotado contundentemente por Vázquez.

[7] Es necesario aclarar que, de manera distinta al referéndum de 1989, la votación de 2009 no constaba de una boleta a favor y otra en contra sino que solamente existía la papeleta a favor de la reforma, la cual debía alcanzar el 50% más un voto del electorado. Esta reforma respecto a los plebiscitos y referéndums, instaurada por Sanguinetti en su segundo gobierno, fue pensada para que cualquier propuesta de cambio resulte muy difícil de aprobar, ya que implica de hecho la coalición de la opinión negativa junto a la indiferente.

[8] Sanguinetti proviene del sector batllista de los colorados. Fue ministro de Educación del gobierno de Bordaberry hasta que éste disolvió las cámaras y también fue autor de una reforma educativa represiva y elitista, que fue la base de la política educativa de la dictadura uruguaya.

Leave a Reply

Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.